ご挨拶

放射線部には最新鋭の機器が整備されており、年間12万件ほどの検査・治療を行っています。現在稼働しているのは、胸部X線写真や骨のX線写真を撮影する一般撮影、体の断面を撮影するCT検査、心筋梗塞などの血管性病変や不整脈の検査・治療、腫瘍血管の塞栓術などを行う血管造影、磁気を用いたMRI検査、放射性同位元素を使用して検査を行う核医学検査やPET検査(PETセンター)、それに高エネルギーの放射線を用いた放射線治療(リニアックセンター)などです。

放射線部には最新鋭の機器が整備されており、年間12万件ほどの検査・治療を行っています。現在稼働しているのは、胸部X線写真や骨のX線写真を撮影する一般撮影、体の断面を撮影するCT検査、心筋梗塞などの血管性病変や不整脈の検査・治療、腫瘍血管の塞栓術などを行う血管造影、磁気を用いたMRI検査、放射性同位元素を使用して検査を行う核医学検査やPET検査(PETセンター)、それに高エネルギーの放射線を用いた放射線治療(リニアックセンター)などです。

CT装置は80列、128列デュアル、320列の3台のマルチディテクターCTを有しています。MRI装置は手術室の1.5テスラの装置を含め4台を有し、そのうち2台は3テスラ装置です。核医学検査においても最新のSPECT-CT装置2台、PET-CT装置2台。血管造影ではIVR-CT装置1台、バイプレーン血管撮影装置1台。救急部にIVR-CT装置1台、一般撮影装置2台を備え、迅速で質の高い画像診断を提供しています。

放射線治療では、最先端の放射線治療装置リニアック2台を用いて、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療(IGRT)、体幹部定位放射線治療(SRT)などの治療を行っています。

医療スタッフは、放射線診断医12名、放射線治療医9名、診療放射線技師44名、看護師12名で、それぞれが高い専門的知識と技術を持って協力しあい、高度な放射線診療を行っています。

放射線部長 鹿戸将史

部門紹介

一般撮影部門

一般撮影部門では、胸部および腹部撮影や骨折の診断等を行う骨撮影をはじめとする単純X線撮影、パノラマ撮影等の歯科撮影、乳房撮影、胃、大腸等の消化管撮影、内視鏡的逆行性胆道膵管造影(ERCP)、子宮卵管造影(HSG)等の各種造影検査が行われます。

乳がんの診断に欠くことのできない乳房撮影検査では、通常の乳房撮影のほかにマンモトームと呼ばれる組織生検を行う機器を導入し、より質の高い診断を行っています。撮影は、NPO法人マンモグラフィ検診精度管理中央委員会認定の女性技師が行っています。

CT撮影部門

X線管(X線を発生させる装置)を2機搭載した装置や320列の検出器を搭載した装置を中心に検査を行っています。

脳、肺、腹部をはじめ全身の臓器の撮影はもちろんですが、動脈瘤の検査、心臓の冠動脈検査、内臓脂肪測定など様々な検査に対応しています。また、3次元画像作成も行っており、立体的な画像を作成することによって病気の診断、説明に役立つ画像を提供しています。さらに安全に手術を進めるための高度な撮影および3次元画像も作成しています。

MRI撮影部門

MRI(Magnetic Resonance Imaging;磁気共鳴画像)とは、強力な磁場を用いて生体内の情報を画像化するもので、放射線による被ばくもなく、必要に応じた任意の断面像を取得できます。頭から足まで全身の検査に対応しており、各部位において詳細な画像を提供しています。

また、手術室にもMRIを設置し、脳神経外科の手術中画像をリアルタイムに観察することにより、正確かつ安全に手術を行うことができます。

血管撮影部門

血管撮影室では、頭部・頸部・胸部・腹部・四肢に対する血管内カテーテル治療、腫瘍に対し直接抗がん剤を注入する動注療法や腫瘍を栄養する血管塞栓術を行っています。

また、ハイブリッド手術室では、大動脈瘤や大動脈解離に対するステントグラフト手術、大動脈弁狭窄症(AS)に対する経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)や僧帽弁閉鎖不全に対するMitraClip等のハイリスクな手術も積極的に行われています。他にも心臓の栄養血管である冠動脈に関する診断、治療、不整脈に対する治療を行う専用の撮影室も備えております。

スタッフは患者様や術者への放射線被ばく低減に力を入れ、被ばくを必要最小限にするよう心がけています。常に他職種でチーム一丸となって患者様にとって最善の治療を行っております。

核医学(RI)検査部門

核医学検査とは、極微量の放射性同位元素を含んだ放射性医薬品を注射等で体内に投与し、目的とする臓器から放出するガンマ線を画像化します。

最も多く使われている放射性医薬品は99mTc(テクネチウム)を利用したもので、代謝や機能(主に脳や心臓)、腫瘍や転移の有無、治療効果判定などを行います。また、骨転移のある去勢抵抗性前立腺がんを対象とした塩化ラジウム(223Ra)治療や、甲状腺疾患を対象とした131Iカプセル内服の治療も行っています。

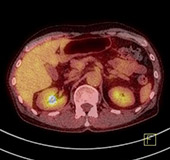

PET検査部門

PET検査は主に18F(フッ素)という陽電子(ポジトロン)を放出する放射性同位元素を含んだ放射性医薬品を注射または吸入にて体内に取り込み、その状態を画像化する検査です。

最も多く使われている薬剤は18F-FDGで、ブトウ糖の代謝を反映した画像を得ることができます。これにより病気の大きさや場所、良性悪性の区別、転移の有無、治療効果判定、再発などを調べることができます。

脳の血流量、酸素代謝を調べる15O-酸素ガス、また脳の悪性腫瘍の診断、再発の評価に有用な11C-メチオニン(アミノ酸代謝)や18F-FMISO(低酸素細胞)、初期のアルツハイマー病の発見に有用な11C-PiB(アミロイドβ)、他の検査では判断の難しい虚血性心疾患に有用な13Nーアンモニアの検査も行っています。

放射線治療部門

放射線治療部門では各種治療モダリティを有しております。

外部照射装置は2台有しており、画像誘導放射線治療(IGRT)の他、強度変調放射線治療(IMRT)、定位放射線治療(SRT)、全身照射(TBI)などの特殊治療も行っています。

小線源治療では遠隔操作密封小線源治療(RALS:Remote After Loading System)を有し、腔内照射や組織内照射が施行可能です。小線源治療が実施可能なのは県内では当院のみとなります。

治療件数は、年々多くなっていますが、治療スタッフである医師、医学物理士、診療放射線技師、看護師がコミュニケーションをとり、安全な放射線治療を行っております。

また、2021年2月より重粒子線治療を開始しました。

詳しくは下記リンク先をご覧ください

スタッフ紹介

診療放射線技師長 鈴木幸司

副診療放射線技師長 佐藤俊光 大沼千津